<연재>조관형의 백두대간(34-1) -설악산은 수려하면서 웅장하다(雪岳秀而雄)

(한계령 - 미시령(1) 22.4k)

#서북릉, 좋은 조망처는 자신을 숨기는 곧이다

사람들은 살아가면서 곧잘 ‘한계를 느낀다’는 말을 곧잘 한다.

체력의 한계, 나이의 한계, 삶의 한계...그냥 소리 나는 대로 한계(限界)를 느낀다고 하면, 지금 우리가 걷고 있는 백두대간종주도 육체적 또는 정신적으로 모두 한계를 느끼고 있는 시점이 아닌가 싶다.

산행시간과 거리상으로 한계가 느껴지는 상황과도 같은 한계령(1,004m, 寒溪嶺)까지 왔다.

이곳 인제에도 나라를 잃고 떠돌던 마의태자의 전설이 남아있고, 고개 아래 계곡에서 오색의 샘물이 솟구친다하여 오색령(五色嶺)이라 불리기도 했다.

그러나 70년대 초 양양과 인제를 잇는 도로공사를 한 후 한계령으로 바뀌었다. 어찌되었던 살아가는 일 자체가 그렇게 생과 사의 한계를 넘나드는 일 아니었던가.

이중환은 택리지에서 내설악은 한계산이요, 외설악을 설악산으로 구분해서 표기했다. 걸어 온 거리로 보면 모두들 감회가 새로운 표정들이다.

아무튼 한계(限界)가 이던, 아니면 한계(寒溪)가 되었던 백두대간 종주를 출발 한 지도 벌써 3년이 되었다. 그렇게 3년을 걸어 한계령에 서니, 그 좋다는 전망보다는 늦여름 햇살이 너무 따갑게 느껴진다.

현대식 목조건축으로는 미국 타임지에서 ‘한국의 가장 경탄 할 만 한 훌륭한 건축가’로 뽑힌 김수근이 설계한 휴게소 건물이다.

한계령과 설악의 경치를 보고자 하는 이들의 눈길을 현혹 시킬 것을 염려 한 나머지 온통 검은색으로 치장한 외관과 남설악을 한눈에 조망 할 수 있는 위치는, 언제 보아도 아늑함을 주는 겸손의 미학이 담겨있어 설악의 명소가 된 곳이다.

여름은 카렌다에서 벌써 한 달 전에 떠났다.

그러나 길을 나서니 따가운 햇살은 서북릉 가파른 비탈길에 먼저 나와 기다리고 있었다. 잔서지절(殘暑之節)인가. 숨소리조차 막아서는 뙤약볕이 서북릉 삼거리까지 발걸음을 힘들게 한다.

산이 높으면 사람은 왜소해지기 마련인가, 발걸음조차 무거워진다.

더위 탓인지 산은 자꾸 낯설어진다. 우리가 걸어 온 길이 아닌 듯 어색하다. 한계령 노랫말처럼 저 산은 내게 내려가라, 내려가라며 어깨를 떠민다. 얼마쯤 걸어가면 산과 내가 호흡을 같이 할 수 있을까.

‘아- 그러나 한 줄기 바람처럼 살다가고파...’

한계령은 그렇게 바람처럼 살라 한다. 바람 같은 삶은 과연 아름다운 삶이 되었을까. 그러나 땅을 딛고 살아가는 인간들에 있어 바람은 영원한 꿈이요, 향수다. 그럴 때마다 삶은 바람을 꿈꾼다. 오는 곳도 가는 곳도 알 수없이 사라졌다 다시 오는 바람처럼 그 바람을 닮고 싶어 한다.

젊은 날 설악에 와서 이곳 올라, 낮은 목소리로 한계령을 부르다가 울컥하는 목울음을 참아내느라 힘들었던 기억이 생생하다.

나이가 이쯤 되어도 코끝이 시큰해진다. 언제 불러도 가슴이 먹먹해지는 이름 ‘한계령’, 그런 한계에 부딪치며 산으로 떠돌기를 삼십 여년, 이젠 그 한계를 내려놓고 싶다.

소설가 양귀자도 삶이 힘든 고개처럼 느껴지는 실명 소설 ‘한계령’을 냈었다. 삶의 끈을 놓으려고 이곳을 찾았던 한계령 작곡가도 이곳에 올랐다가 역설적으로 가요 한계령의 가사를 짓게 되었다.

이쯤해서, 절망조차 익숙해질 나이가 되니 그 절망조차 삶에 위로가 될 때 한번쯤 부르고 싶어지는 노래가 ‘한계령’이다.

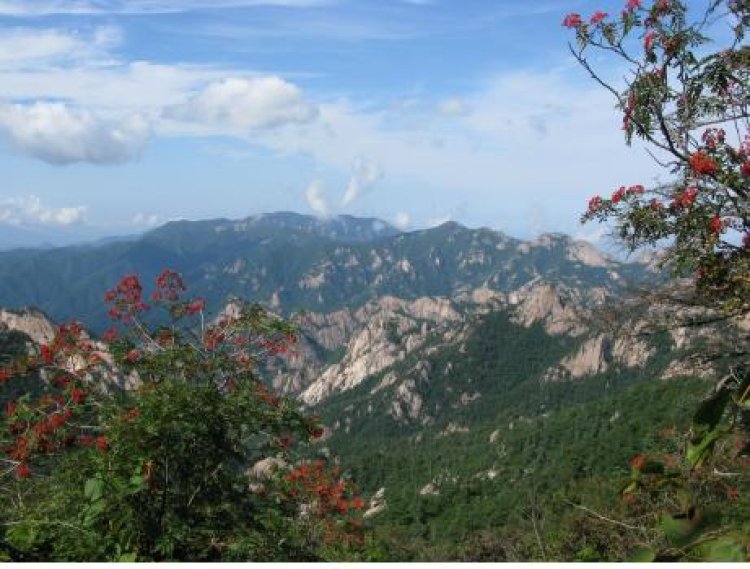

산행출발 1시간 여 만에 귀때기청봉과 안산까지 산세가 힘차게 뻗어 내린 서북릉에 오르니, 내설악 진경이 파노라마처럼 한눈에 펼쳐진다. 입에서 가벼운 탄성이 흘러나왔다.

‘아 - 과연 대단한 절경이로다’.

발아래로는 수많은 소(沼)와 폭포가 어우러진 구곡담계곡이요. 그 물길을 따라 내려가면 백담사로 이어지는 골짜기엔 1백여 개의 담(潭)을 품고 있다하여, 계곡 아래 있는 절도 백담사(百潭寺)가 되었다. 금방이라도 물소리가 들려올 듯 하얀 물줄기가 계곡을 아우르며 흘러가고 있다.

고갤 들어 북쪽 능선을 살펴보면 용의 이빨처럼 날카롭고 험준한 용아장성릉과 마치 공룡을 연상시키는 거대한 공룡능선이 한눈에 들어온다. 언제 봐도 천하절경이 되는 풍광이다.

사람들이 명산을 얘기할 때 곧잘 중국의 황산이나, 쉬운 대로 금강산을 얘기하지만 내설악의 절경도 결코 이에 뒤질 수 없는, 가히 하늘이 내린 선경(仙境)임이 분명하다.

한국불교의 선교 양종을 통합하고, 임란 때는 승병까지 일으켰던 서산대사는 조선의 4대 명산을 소개하면서 ‘금강산은 수려하되 웅장하지 못하고(金剛秀而不雄), 지리산은 웅장하나 수려하지 않고(智利雄而不秀), 구월산은 장중하지도 빼어나지도 않으며(不壯不秀), 묘향산은 장중하면서 빼어나다(壯而亦秀). 그래서인지 서산대사는 젊은 시절 출가하여 몸을 의탁했던 묘향산을 최고의 산으로 꼽았다.

훗날 매월당 김시습은 설악산은 수려하면서 웅장하다(雪岳秀而雄). 설악산을 금강산을 넘어, 묘향산과 같이 높게 평가했지만, 이는 주관적인 해석임이 분명하다. 물론 설악이 하찮은 산이라는 뜻은 아니다.

선조 때 우의정을 지낸 홍태유(洪泰猷)는 ‘설악은 금강만이 그 우위를 다툴 수가 있고 다른 산은 견줄 바가 못 된다.’ 가히 산 가운데 은자(隱者)의 산이라 했으며, 택리지에서 이중환은 ‘산과 바다사이에 기이하고 훌륭한 경치가 많다’, 감탄을 자아내는 산임을 얘기하기도 했다.

‘우리나라에도 이런 절경이 있었던가.’

벌써 15여 년 전 일이 되었는가. 축구 국가대표감독을 지냈던 분이 추락사했던 해였던 것 같은데... 그해 늦가을 단풍이 군데군데 숨어있던 용아장성을 등정하고 나서, 그 비경에 빠져 나도 모르게 감탄한 적이 있었다.

지금에야 통제가 심해졌지만 당시 만 해도 ‘용아장성 개구멍바위를 통과해보지 못한 사람은 설악을 말하지 마라-’ 산 꾼들 사이에서 전설처럼 회자(膾炙)되던 용아릉 등정은 그 자체가 하나의 훈장 같은 거였다.

#‘잘났다 뽐내지 않고, 내 못났다 투정하지 않는 것이 산이다’

제이 애플턴(Jay Appleton)의 ‘조망(眺望)과 은신(隱身)’이론을 빌리지 않더라도, 산에서 좋은 조망처는 은자(隱者)와 같이 언제나 자신의 위치는 숨기며 전체를 조망 할 수 있는 곳이다.

그런 면에서 서북릉은 내설악과 외설악, 그리고 점봉산, 오늘같이 날씨가 좋은날에는 적어도 백리이상 떨어진 대관령 풍력발전단지 풍차의 하얀 날개까지, 한눈으로 조망되는 전망대와도 같은 능선이다.

자신을 들어내지 않고 전체를 조망 할 수 있는 수도자의 자세를 닮은 능선, 그런 이유로 서북릉은 설악에서 가장 장쾌한 능선으로 이름을 얻었으리라.

한계령에서 대청봉까지는 8.4km, 대관령을 넘어서면서부터 그렇게 보고 싶었던 대청봉이 아니었던가. 이제 봉우리 5-6개만 올라서면 대청봉에 도착한다. 실로 3년여 동안 꾸어왔던 꿈이 드디어 현실로 나타난 것이다.

그러나 막상 눈앞에 펼쳐진 설악을 보니 만감이 교차 할 뿐, 아무 생각도 일지 않는다. 지금 이렇게 서 있는 것도 꿈만 같다.

설악에서 내설악이 설악의 비경을 숨겨놓은 곳이라면, 남설악은 꿈을 숨겨놓은 곳이 아닌가 싶다. 예로부터 고개란 사람들에게 꿈을 꾸게 하던 곳이다. 그 고개 너머는 적어도 꿈이 있는 곳이라고 믿었기 때문이다.

‘사슴이 백년 묵어 기린(麟)이 된다’ 했던 인제(麟蹄)로 넘어가는 동쪽 길목인 오색령엔 신령한 샘이 있고(東爲五色嶺 有靈泉), 다섯 가지 색깔의 꽃이 피는 나무(五色花)도 있었고, 주전골 아래 성곡사는 돌 빛마저 오색을 띈다하여 오색석사(五色石寺)로 불렸다는, 전설이 아직도 꿈처럼 남아있는 곳이다.

그런 이유로 1970년대 초, 큰길이 뚫리기 전 인제로 넘어가는 단목령과 한계령은 민초(民草)들이 넘나들던 고개였다. 그 오색이 설악산 발치요, 또 다른 설악인 점봉산 품안이다.

산행이 지루할 이유가 전혀 없다.

눈길 가는 곳마다 파도처럼 일렁이는 산들이요, 사방을 둘러봐도 망망대해(茫茫大海)다. 발걸음은 산을 딛고 있지만 몸은 두둥실 바다에 떠있는 느낌이다. 천상(天上)의 세상이 있다면 이런 곳일까.

설악은 조금씩 숨소리를 거칠게 했다.

대청봉은 우리들 숨소리를 들으며 자신을 하나씩 열어주고 있었다. 1,397봉 1,456봉 1,461봉... 끝청(1,604m) 아래서 숨고르기를 한 후, 중청(1,664m)을 넘어 전망대에 서니 장엄한 설악 전경과 멀리 석양에 잠든 울산바위까지 한 눈에 조망되며 설악의 숨겨놓은 진경이 눈앞에 펼쳐지고 있었다.

그러나 설악의 정점은 대청봉(1,708m)이다.

멀리 북쪽에서 먼 길을 허겁지겁 달려 온 공룡릉과 동해바다를 등에 업고 힘들게 올라 선 화채릉, 그리고 장대한 꼬리를 용트림하며 올라 온 서북릉이 사이좋게 얼굴을 맞댄 곳이 설악 대청봉이다.

‘밤낮으로 길을 내달려 / 마침내 더는 나아갈 수 없는/ 길 끝에 이르렀습니다./ 그 길 끝에 / 사내는 무거운 짐을 부렸습니다 / 그 뒤로 사람들은 길 끝에 이르러 / 저마다 지니고 있던 짐을 부리기 시작하고 / 짐은 무겁게 쌓이고 쌓여 / 산이 되었습니다 / 이세상의 모든 길 끝에 / 높고 낮은 산들이 되었습니다.’(김영석 ‘산’ 부분)

설악은 그렇게 길 끝에 산들이 모여서 된 큰 산이다.

그러나 정상은 몇 사람 올라서니 발 딛을 공간조차 부족하다. 대원들도 하나 둘씩, 그 길을 따라 올라와 짐을 부리기 시작했다.

먼 길을 에둘러 온 느낌이다. 결코 짧지 않은 시간을 걸어 도착한 길 끝에서 대원들은 서로 미소를 지을 뿐 말조차 아끼는 눈치들이다.

산을 닮고 싶어서 일까. 몇 년 동안을 그렇게 벼르고 별러 오른 곳이라서 그런가. 모두들 말을 잃는다. 아주 낯선 사람들처럼 바라보고 미소만 지을 뿐이다. 그렇게 길을 따라 모인 산과 짐을 내려놓은 곳이 백두대간의 정점, 설악산이다.

푸른 하늘조차 손에 잡힐 듯 가깝다. ‘그 봉우리가 높아서 높고 푸른 하늘을 만질 듯하고, 멀리서 보면 아늑하고 푸르기만 하여 청봉(靑峰)이라’ 불렸던 대청봉, 산의 정점인 동시에 대간 길의 마침표가 된 봉우리다.

길은 사라지고 이제 더 이상 갈 곳이 없다.

이제 모든 것을 내려놓고 싶다. 그 동안 산을 핑계로 쌓였던 것이 있다면 훌훌 털어내고 싶다. 정상에 오르면 하고픈 말이 많을 줄 알았는데...할말을 잃고 말았다. 대원들도 멀리 하늘과 산을 바라볼 뿐이다.

시인의 말처럼 모든 짐을 부려놓았으니 산이 되었을 것이다.

이제 우리도 설악의 한 부분이 된 듯싶다. 발아래로 수많은 봉우리들이 올망졸망 모여들었다. 생김새는 모두 달라도, 저 잘났다고 뽐내지 않고, 내 못났다 투정부리지 않는 모습들이다.

모두들 그렇게 내 안으로 들어와 산이 되었다. ( 08. 9. 16일 )

저작권자 ⓒ 뉴스울산(nunnews.kr) 무단복제-재배포 금지

뉴스울산

뉴스울산