22-그냥 고개가 아니라 옛 고개(古峙嶺)이다

(고치령 - 도리기재 25.2km)

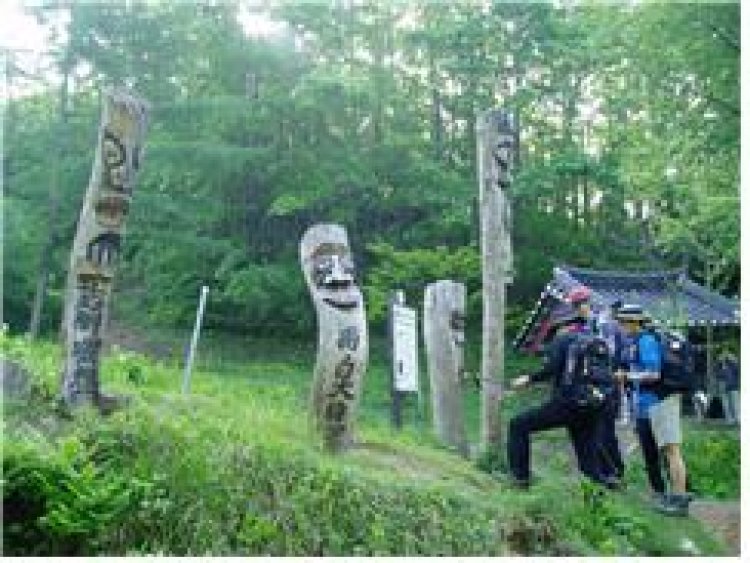

고치령 북쪽 영월과 남쪽 순흥 사람들은 단종과 금성대군이 죽어 태백산신(太白天將軍)과 소백산신(小白地將軍)이 되었다고 믿고 있다. 그들은 고치령에 산신각을 짓고, 지금도 해마다 9월 초순이면 제(祭)를 올리며 구천으로 떠도는 혼령을 위로하고 있다.

때문에 고치령은 그냥 고개가 아니라 옛 고개(古峙)요, 소백과 태백, 양백지간(兩白之幹)남쪽 들머리가 되는 고개다. 그리고 이 고개를 넘으면 단종 유배지 청령포까지는 장정걸음으로 하루거리이니, 풍기나 영주에서 영월로 넘어가는 가장 빠른 길이다. 그런 이유로 단종 복위 거사를 계획했던 금성대군 밀사들이 은밀히 넘나들던 고개로 알려지기도 했다.

그러나 순흥안씨 가문과 지방토호를 중심으로 은밀히 준비되던 단종복위 거사가 사전에 발각되는 바람에 금성대군은 중죄를 범한 왕족에게 주는 형벌로, 유배죄인이 머무는 집 지붕높이까지 가시나무로 둘러치고, 개구멍 같이 작은 틈으로 먹을 것을 넣어주는 돌우물에 갇혔다가(圍籬安置地) 죽음을 맞이했으며, 그 영향으로 순흥도호부는 폐부에 이르렀고, 무고하게 죽은 백성들의 피가 죽계천을 적시고 10리 아래 계곡까지 흘렀다 하니, 그 지명조차 ‘피끝마을’이 되었다. 지금의 안정면 동촌1리다.

그 후 200여년이 지난, 숙종 때가 되어서야 역적으로 몰렸던 사람들이 복권되었고, 지금도 순흥 사람들은 금성대군의 죽음이 안타깝고 억울한지라, 죽어 소백산신이 되었으리라는 믿음을 갖게 되었다.

순흥은 성리학의 본향이요, 영남사림의 근거지다.

풍기군수 주세붕은 1542년 회헌 안향의 사당을 세웠으니, 최초의 사액서원(賜額書院)인 백운동 서원이다. 훗날 명종이 친필로 소수서원 현판을 내리면서 국가공인 사학으로 면세, 면역의 혜택을 받았으며 그 후 순흥은 영남 서원의 효시(曉示)로 자긍심을 갖는 고을이 되었다.

아마 나이가 오십대 전후 세대라면, 어릴 적 동네 어른들로부터 ‘너- 어데서 왔는지 아니? 다리 밑에서 주워왔단다’ 놀림을 받았던 기억이 있었을 텐데 그 다리가 소수서원 입구에 있는 ‘청다리’인 것을 아는 사람은 드물 것이다.

말인 즉은 서원에 공부하러 온 유생들이 인근 처녀들과 정분이 나서 애가 생기면 다리 밑에 놓았다가, 우연히 발견한 냥 ‘다리 밑에서 주워왔다’고 둘러대면서 생겨났다는 말이다.

그래서 일까, 고치령 산신각 앞에 서있는 태백천장군(太白天將軍) 장승 아랫도리에, 장(將)자 마디촌(寸) 점 대신에 옹이로 남근 상을 새겨놓은 것을 보고 대원들은 허릴 잡고 웃는다. 누군가 심심풀이로 그랬을 것이다.

고치령에서 도리기재 까지는 26km, 다소 먼 거리다.

그나마 위로가 되는 것은 표고차가 적다는 것이다. 고치령의 높이가 760m, 가장 높은 옥돌봉이 1,264m이니 걷기에는 좋은 완만한 코스가 된다.

그러나 코앞은 이내 된비알이다. 숨이 먼저 차오른다.

950봉을 올라 미내치를 지나 중식예정지인 1057봉까지 4-5시간여 소요되는 거리는 부드러운 산길이다. 마침 엊저녁 내린 단비로 숲은 젖어있고, 길도 소리를 이슬로 받아주었고, 바람도 숲의 적막을 깨뜨리지 않았다.

길은 묵언정진을 하고 있는 스님을 닮았다. 대원들도 수행 중 가장 어렵다는 묵언을 즐기는 스님인 냥 걷기에만 몰두한다. 그 쯤 되면 숲은 침묵 빠져 버린다. 산길에서 침묵의 모습은 흔들림이 없는 나무를 닮았다. 성자들의 수행이 곧잘 나무와 함께하는 것도 같은 이유일 것이다.

하늘을 막아선 참나무들이 맘껏 키 재기를 한다.

숲은 끝없이 다투면서 길을 막아선다. 그러나 나무는 저들끼리 상처를 내지 않는다. 사방을 둘러봐도 온통 나무들이다. 끝내 길도 하늘도 나무속에 갇히고 만다. 그 쯤 되면 숙달된 발걸음도 가끔씩 길을 잃곤 한다.

‘나무 나무 나무관세음보살...’

그 편안한 숲 소리를 사바세계 소리 인 냥 평생 듣고 살아왔으니 이청득심(以聽得心) 관음(觀音)이라, 나무라도 관세음보살로 성불했으리라.

여름 숲은 유배지와도 같다. 그 속에 갇히면 아무것도 보이지 않는다. 그러나 숲이 만든 유배지는 갇힘이 아니라 쉼터가 된다.

오늘 점심은 늦은목이 앞 능선 1057봉에서 하기로 했다.

시원한 바람이라도 없다면 지루하게 느껴졌을 텐데, 마침 갈곳산 중턱에서 들려오는 딱따구리 소리가 잠시 한적한 산속의 정적을 깨트린다.

이승에서 성불하지 못한 스님이 환생(還生)한 새라 해서 불자들은 목탁새(木鐸鳥)로 불렀고, 또 다른 이름은 탁목조(啄木鳥)다.

스님의 목탁 소리가 중생들을 일깨우는 소리가 된다면, 딱따구리 소리는 집을 짓거나, 먹이가 될 애벌레를 찾기 위해 두드리는 소리다. 그 소리는 언 듯 보면 먹고 살기위해 악다구니하는 중생의 모습을 닮았다.

‘딱 딱 따 그르르... ’

들리는 소리만으로도 먹이의 종류까지 짐작하는 딱따구리와는 달리, 그렇게 매일 두드려도 좀처럼 열리지 않는 것이 중생들의 삶이라는 점이다.

중식 후 부석장을 보기위해 삼도민(강원,충북,경북)이 넘나들었다는 고갯마루 마구령(10m)에서 잠시 숨을 돌렸다.

의풍계곡은 조선 성종 때 예언가 격암(格菴) 남사고(南師古)는 ‘영월의 정동 쪽 상류를 일곱 번째 십승지로 꼽았으며, 수염 없는 자가 먼저 들어가면 안 된다(七日寧越正東北上流可藏亂踪無髮者先入則否)’ 깊은 계곡에 몸을 숨길만한 길지(吉地)로 알려졌던 곳이다.

한 때는 무려 200여 가구가 넘는 사람들이 모여 살았던 ‘주막거리’ 흔적이 지금도 그대로 남아있는 계곡이다.

(필자가 훗날 별도의 시간을 내서 답사한 일곱 번째 십승지, ‘영월 정동 쪽 상류, 의풍계곡은 생각보다 그리 넓지 않았다. 그러나 목숨하나는 부지 할 만 피난처였음을 알 수 있었으나, 주거공간이 협소하여 길지라는 의미보다 잠시 몸을 피했던 피난처라는 느낌이 먼저 들었다)

의풍계곡 사람들이 장날이면 소나 말을 끌고, 부석장을 보러 마꾼들이 넘나들던 고개가 마구령이다.

마구령에서 북쪽 계곡은 남사고가 일곱 번째 십승지로 예언한 ‘주막거리’로 내려가는 길이요. 남쪽 능선으론 봉황산 능선 갈림길인 갈곳산(966m)으로 이어지는 오르막길이다. 고치령에서 갈곳산까지는 무려 7시간이나 소요 되는 긴 능선코스다.

그리고 봉황산 남쪽 아래 기슭에는 통일신라시대에 의상대사가 창건한 ‘이 땅에서 최고의 절집’으로 평가를 받고 있는 부석사(浮石寺)가 자리를 잡은 곳이다.

당나라로 유학을 온 의상대사를 본 순간, 그만 사랑에 빠져버린 선묘낭자는 왕명으로 급히 귀국길에 오른 의상대사의 수호신이 되겠다며 바다에 몸을 던지 만다. 그리고 그 혼이 이곳까지 따라와서, 그 크기가 무려 사방 십리가 되는 뜬 돌(浮石)로 삿된 무리를 굴복시키고 부석사를 지은 후엔 무량수전(無量壽殿) 본존불 아래 석룡(石龍)으로 묻혔다는, 선묘낭자의 전설은 지금도 듣는 이의 심금을 울리곤 한다.

애닮은 전설은 늘 그랬다.

선묘낭자의 이루지 못한 사랑과 부처님의 무량 자비는 끝내 함께 흐를 수 없는 강이었는지를 묻고 싶다. 사람들은 그런 전설을 놓고 곧잘 ‘이왕지사 그럴 바엔 부처님께서 자비를 좀 더 베풀지 않고...’ 아쉬움을 나타냈을 것이다. 그러나 굳이 따지고 싶지 않다. 지순한 사랑과 전설은 그래야 사랑이 되고, 전설이 되기 때문이다.

부석(浮石)은 글자그대로 ‘뜬돌’이다. 그리고 한 여인의 헌신적인 사랑의 전설이 지금도 무량수전 뒤편에 남아있다.

1723년 실학자 이중환은 이곳에 와서 ‘실을 넣어 이리저리 돌려보아도 막힌 데가 없으니 정말 신기하다’는 기록을 택리지에 남기기도 했다.

그토록 지순했던 사랑을 훗날 부석(浮石)이라는 글자로 음각할 때 돌(石) 口자 위에 못질 하듯 점을 찍음으로 다시는 그렇게 떠돌지 말라는, 자칫 빠지기 쉬운 종교적인 집착조차 해학으로 풀어내고 있는 절이다.

본래 해가 지는 쪽으로 발길을 옮기는 것을 종교의 길이라 했다.

시간이 있으면 석양에 안양루 위쪽 삼층석탑에서 소백 연릉과 용마루에 걸리는 저녁노을을 보라 한다. 안양루의 ‘안양(安養)’은 ‘극락(極樂)’의 또 다른 이름이니, 그곳에서 바라본 일몰풍광이 극락일지도 모를 일이다. 그런즉 서방정토를 멀리서 찾지 말라했다.

목조건물로 가장 오래되었다는 최고(最古)영예는 몇 해 전, 천등산 봉정사 극락암으로 넘겨주었지만, 배흘림기둥에 안정감을 주는 안쏠림이라 던지, 처마를 곡선으로 처리한 안허리곡이며, 문 위쪽 창방의 귀솟음 등은 현존 목조건축물로 최고(最高)라는, 미적 평가받고 있는 무량수전(無量壽殿)이다.

혜곡 최순우 선생은 무량수전 배흘림기둥에 기대서서 말로 다 할 수없는 부석사의 건축미에 고마워했으며, 나의 문화유산 답사기를 쓴 유홍준 교수는 ‘지루한 장마 끝에 홀연히 나타난 햇살과도 같은 절이요, 소백연릉을 무량수전 앞뜰로 끌어들여 일망무제(一望無題)로 펼쳐지는 경관과 가람의 배치에 탄성을 자아내게 하는 절’이라 했다.

그뿐이랴, 평생 세상을 향한 풍자와 방관으로 떠돌던, 방랑시인 김삿갓조차 ‘인간백세에 몇 번이나 이런 경관을 보겠는가, 세월은 무정하여 나는 벌써 늙었네(百年幾得看勝景歲月無情老丈夫)’ 안양루에 올라, 인간사 허무함을 노래하기도 했다.

난고(蘭皐)김삿갓의 고향집은 고치령에서 서북쪽으로 우뚝 솟은 마대산(1052m)기슭, 와석리 깊은 산중이다.

젊은 날 영월 동헌에서 열린 백일장에 나가 홍경래 난 때 항복한 김익순을 탄(灘)하는 시로 장원을 했으나, 그가 조부(祖父)임을 뒤늦게 알고는 ‘아 어찌하여 하늘을 볼 수 있으랴!’ 죄책감에 어린 자식들을 남겨두고 삿갓을 쓰고 고향을 떠나야 했다.

훗날 안양루에 올라 읊은 시를 보면, 그는 오랜 세월이 흐른 뒤 부석사를 다녀갔음을 알 수 있다. 그랬다면 김삿갓은 장정걸음으로 하루거리가 못되는 고향집을 들르지 않고, 이곳에서 그냥 발길을 돌렸을까. 모를 일이다. 그러나 기록에는 남아있지 않고, 22살 때 고향을 떠나 죽어서야 둘째 아들에 의해 고향으로 돌아 왔으니, 그는 세상인연에 매정하리만큼 초연했던 사람 같다.

그래서 그는 천생 시인이다. 평생 그리움을 가슴속에 담아 두고 살아야 했던, 조선 최고의 방랑시인이었다.

절은 부처님을 모신 곳이다. 그러나 최근 부석사에 관한 글 중 부석사는 부처중심으로 지어진 절이 아니라, 바라보는 사람의 입장에서 지어졌다는 글을 읽은 적이 있다. 타자(他者)의 시선으로 지은 절이었으니, 주변 풍광과 절의 배치가 그만큼 절창을 이루었다는 말이리라.

그래서일까. 누구든지 안양루 위에 서서 석양에 잠든 태백에서 힘차게 뻗어 내린 산줄기를 바라보라 한다. 그 풍광이 과연 극락인지라, 절집 안으로 거대한 물결과도 같은, 소백 연릉을 차경(借景, appropriation)하여 비로써 ‘한 풍경’을 얻게 했으니, 부석사는 후대까지 그 이름이 남게 되었다는 것이다.

선달산(1,236m) 정상이다.

선달은 뜬돌(浮石)의 토박이 말이라는 해석도 있으나, 혹자는 신선이 다다른 곳(仙達), 또는 먼저 통달한다 해서 선달산(先達山)이라 했다. 그래서일까. 방금 곁에 두고 온 부석사도 고려시대에는 선달사로 불리기도 했다.

선달산에서 보부상들이 넘나들었던 박달령(1,015m)을 지나 옥돌봉까지는 30여리 길, 오늘 목적지 도래기재는 일몰 전까지 시간상으로도 빠듯하게 느껴진다. 더구나 선달산에서 옥돌봉은 오랜만에 외출 나온 노스님처럼 포행(布行)하듯 느긋하게 걸어도 좋을 산길이다.

연분홍빛 철쭉도 만개를 했다. 꽃 색깔이 연하다. 그러나 만개한 철쭉에 눈길 줄 시간도 없이 걸음을 재촉해야 했다. 고작해야 앞사람 엉덩이와 발뒤꿈치, 그리고 가끔씩 배낭 밑으로 새는 방귀소리가 들릴 때 마다 ‘아 - 냄새‘ 대신 풍광은 날아가 버리고 만다.

옥돌봉(1,242m)에서 일몰을 맞이했다.

석양은 운무에 갇히고, 오늘 해떨어짐은 19시33분이다. 도래기재까진 아직 1시간이상 소요 될 터... 대원들은 걱정을 앞세우면서도 소주잔을 놓지 않는다. 술잔이 비어가는 만큼 빈 잔으로 어둠이 채워져 갔다.

정상임에도 산에서 어둠은 생각보다 빨리 찾아왔다.

멀지않은 산기슭에서 낯 설은 산짐승 소리가 들려왔다. 울음소리 크기로 봐서 꽤 덩치가 큰 짐승 같은데... 시간이 갈수록 어둠은 자꾸 소리를 키우며 따라왔다.

‘꾸우꾹- 꾸우 꾹-’

멧돼지라고는 전혀 생각하지 않았는데, 누군가 멧돼지 울음소리라 했다. 본래 산짐승들은 자신의 위치를 노출시키지 않으려, 심지어는 배설물조차 땅에 묻곤 하는데 저놈은 오히려 ‘나 여깃소-’ 산에 대고 큰소리를 질러 댄다.

그래서 저돌적(猪突的)이라 했던가. 그러나 꼭 산돼지만 저돌적인 것이 아니라, 돌이켜 보면 우리 대간산행도 상당히 저돌적이었다.

옥돌봉에서 짊어진 어둠의 무게는 무겁고 깊었다.

멀지 않은 곳에서 멧돼지 울음소리가 따라오듯 들려왔다. 형체는 뵈질 않고 소리만 나니 공포감만 더해간다. 우리나라에서 가장 오래 된 500년 묵은 철쭉나무가 있으니 보고 가자한다. 철쭉의 식물학적 수명은 잘해야 100여년 정도인데, 500년이라니... 믿기지 않았지만 마침 꽃이 만개해 있었다.

어둠속에 묻힌 철쭉은 보기와는 다르게 크지 않았다. 단지 500년이나 된 철쭉꽃을 보았다는데 의미를 두어야 할 듯.

머릿속은 온통 멧돼지 생각뿐이다. 어디쯤 왔을까.

다시 아주 가까운 곳에서 멧돼지소리가 크게 들려왔다. 따라 온 것일까. 그럴 리가 없는데... 본능적으로 긴장이 된다. 언제 피곤했냐는 듯 대원들 걸음걸이에 힘이 붙는다.

‘걸음아 날 살려라-’

이럴 때 혼자였으면 아마 줄행랑을 쳤을 것이다.

말은 하지 않아도 도리기재까지 모두들 그렇게 뛰듯이 하산을 했다.

(07. 6. 16, )

( 본문에서 무량수전에 관한 내용의 일부는 한국문화유산 답사회 간행 ‘답사여행의 길잡이 10권. 경북북부 편. 내용일부를 인용했음을 밝혀둠)

사진/글 조관형

저작권자 ⓒ 뉴스울산(nunnews.kr) 무단복제-재배포 금지

뉴스울산

뉴스울산