20.꽃은 반쯤 피었을 때가 아름답고

(저수령 - 죽령 18.6km)

‘花看半開요, 酒飮微醉라 .’

옛 선비들은 삶을 얘기 할 때 넘치지 말 것(適可而止)을 주문했다. 꽃은 반쯤 피었을 때를, 그리고 술도 조금 덜 취했을 때를 즐겼다.

갖가지 색과 향기로 호들갑을 떨며 왔다가 짙어지고, 넘치면 흔적도 없이 사라지는 것이 봄이다.

매화(春梅)는 반개(半開) 근경(近景)이요, 복사꽃(桃花)은 만개(滿開) 원경(遠景)이라, 상춘(賞春)도 그 색향(色香)을 구분하여 꽃이 완연할 때보다는 꽃잎이 내밀기 시작할 때를 즐겼으며, 오늘처럼 뒤늦게 내리는 춘설(春雪)과 춥다고 함부로 그 향기를 팔지 않는 춘매(春梅)를 무엇보다 귀하게 여겼다.

어느 사이 봄이 왔는지 이곳저곳 꽃들이 눈에 띈다.

시작부터 대간이 몸을 급히 일으키니 바람이 차가운데도 땀이 솟는다. 숨고르기를 하며 오른 촛대봉(1,081m)에서 잠시 흘러내린 땀을 손으로 닦아 내보니, 좀처럼 올 것 같지 않았던 봄이 어느새 곁에 와 있음을 느낄 수 있었다.

나뭇잎도 연초록빛 앙증맞은 손을 내밀기 시작했고, 땅도 한결 부드러워 발걸음도 편해진다. 몸이 힘든 만큼 마음은 상쾌해진다.

오늘 구간 목적지 죽령까지는 도상거리로 18km, 약 50여리 길이다.

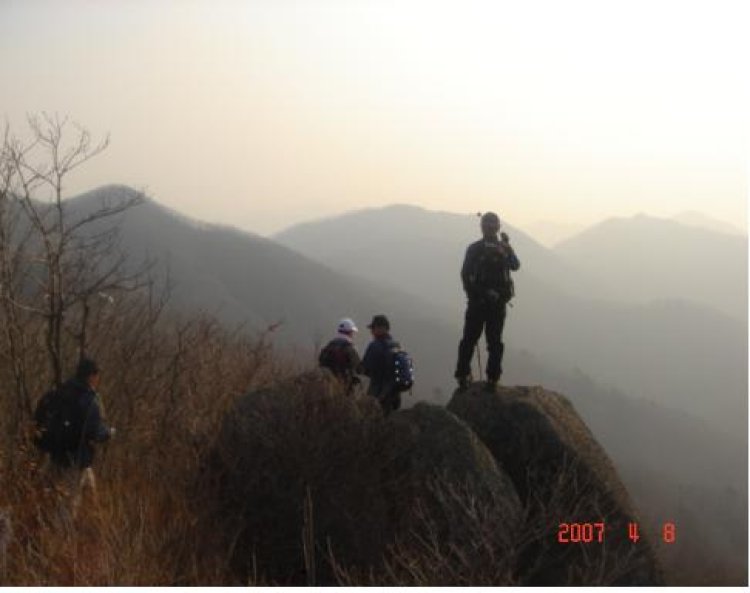

산행출발 1시간여, 촛대봉을 지나 시루봉(1,110m)에 오르니 멀리 서북쪽으로 월악산과 주흘산이 북쪽에는 금수산, 남쪽으론 물 좋은 예천 땅이 한눈에 조망된다. 보이는 건 온통 산뿐이다.

저 멀리 산과 산이 겹쳐 몰려오니 일망무제(一望無題), 마치 거대한 물결이 몰려오는 느낌이다.

조선중기의 실학자 이중환은 택리지 복거총론(卜居總論)에서 사람이 살만한 가거지(可居地)로, ‘무릇 살 터를 잡는 데에는 지리를 첫째로 삼으며, 생리(生利)가 다음이고, 그 다음은 인심(人心)이며, 다음이 산수(山水)다. 이 네 가지 가운데 하나라도 모자라도 살기 좋은 땅이 아니다’ 그리고 사람이 살만한 곳으로 산과 가깝지 않고(山不近) 바다와도 가깝지 않는(海不近), 시냇가에 살 때는 반드시 고개에서 멀리 떨어지지 않는 들판을 얘기했다.

먹고사는 생리가 해결되면 병란(兵亂) 때 몸을 피할 수 있는 곳으로 고개를 꼽았으니, 저수령은 물 좋은 예천(醴泉)을 길지(吉地)로 만들어 주었고, 택리지엔 금당동(金堂洞) 북쪽은 ‘비록 땅이 드러났으나 병란이 미치지 않아 여러 대에 편안 할 것’ 임을 얘기했다.

그리고 종자는 삼풍(무주의 무풍, 괴산의 연풍, 영주의 풍기)에서 구하고(求穀種於三豊), 사람은 소백과 태백 양백지간에서 구하며(求人種於兩白), 피난처로는 양백만한 곳이 없다(人民避亂之處莫如兩白之間)했으니, 소백산 아래는 사람이 살만 한 가거지(可居地)로 선택받은 곳이 되었다.

배낭을 곁에 두고 살면 삶의 길이 새처럼 가벼워진다

저수령 남쪽은 예천이요, 고개를 넘으면 단양 땅이다.

예로부터 경승지(景勝地)에는 명당이 없다고, 이중환은 택리지(擇里志)에서 단양은 빼어난 경관을 갖고 있음에도, 험준하고 후미져서 대를 이어 살만한 곳이 못된다고 했다.

그러나 소백산 남쪽 예천과 안동 지방은 사람이 살만한 곳으로 알려졌다.

특히 안동 하회마을을 돌아 나온 낙동강과 회룡포를 돌아 온 내성천은 죽월산에서 흘러온 금천과 만나 큰 나루를 만들었으니 이른바 삼강나루다.

삼강나루는 부산포 700리 물길을 따라 올라 온 배들이 짐을 부리고, 문경새재를 넘나드는 나그네들까지 북적댔으니, 가히 사람이 살만한 영남 교역의 중심지 역할을 했었다.

그뿐이랴, 삼강나루는 낙동강 1300리 뱃길, 마지막 주막이 남아있는 곳이기도 하다. 1970년대 낙동강에 현대식 다리가 놓이기 전까지, 적어도 100여년 이상, 민초들의 애환이 깃들어 있던 나루터 주막이다.

탁배기를 팔던 마지막 주모 ‘뱃가할멈’은 십여 년 전에 이승을 떠났으나, 삼강주막을 지켜 온 300년 된 회화나무(槐花木)는 지금도 세월을 잊고 그 푸름을 자랑하고 있다. 집안에 심으면 큰 인물이 난다하여, 양반들이 울안에 즐겨 심었던 나무로, 학자수(學者樹, Scholar tree)라 불렸던 길상목(吉祥木)이다.

예로부터 조선인재 반은 영남(半多嶺南)이요, 영남인재 반은 안동(半多安東)이라, 태종 때는 낙동강을 중심으로 동쪽은 경상좌도(慶尙左道)요, 그 서쪽을 우도(右道)라 했으니, 좌 안동(左安東) 우 함양(右咸陽)이라, 조선왕조 500년간 누린 권세와 문화에 안동이 없다면(若無安東) 그것은 조선이 아니라(無是朝鮮)했다.

그런 안동이 지척간이니 예천 또한 살만한 고을이 되었으리라.

심지어는 2천 평이나 되는 땅을 갖고 있어 관내 학생들에게 장학금을 주는 소나무(石松靈)도 있고, 행여 말이 씨가 되어 언쟁이라도 생길까 싶어, 상대방에 대한 원망과 미움, 욕설 등 시비꺼리가 될 말(言)을 사발에 담아 ‘주둥개산’ 입구에 무덤을 만들기도 했으니, 이 또한 세계적으로도 그 유래를 찾아보기 힘든 ‘말 무덤(言塚)이 있는 곳이기도 하다. 그 고을이 지금의 지보면 대죽리다.

시루봉(1,110m)에서 싸리재까지는 조망도 좋고 산행하기에 편한 능선길이다. 발걸음에 탄력이 붙으면서 산행이 속도를 낸다. 대원들은 발걸음으로 대화를 하고 있는 냥, 낙엽 밟히는 소리조차 경쾌하고 가볍게 들린다.

북쪽 계곡으로 내려서면 대강면 남조리에 새로 개발된 단양온천이 있고, 중식 예정지 솔봉(1102m)까지는 약9km, 적어도 4시간은 그렇게 땀을 흘려야 한다. 바람은 시원했다. 그러나 아직은 차가운 기운이 숨어있었다.

그러나 몸이 무게가 되는 것을 보니 봄은 봄인가 보다.

싸리재까지는 계획보다 1시간 이상 거리를 줄여나갔지만 힘이 들었다.

대간산행을 하면서 산행은 대부분 거리와 무게와의 싸움이 되는 경우가 허다했다. 게다가 중식까지 했으니 솔봉(1,103m)을 지나면서 몸무게조차 내가 짊어지고 가야할 짐이 되었다.

그러나 몸을 빌려 살아가는 중생들의 몸과 그 무게는 영불가포(影不可捕)라, 그림자와 같이 따로 떼어 놓거나 잡을 수 가 없으니 몸이 느낀 경험은 업(業)으로 쌓이고, 그 느낌에서 출발한 생각은 번민이라, 몸도 그 무게를 배낭처럼 조절할 수 있다면 얼마나 좋을까.

‘배낭을 곁에 두고 살면 / 삶의 길이 새의 길처럼 가벼워진다./.....중략...../ 그가 또 다른 나의 도반이라는 것을 / 이렇게 늦게 알다니/ 배낭 질 시간이 많이 남지 않은 지금.’ ( 이성선 시인의 ’道伴‘ 부분)

평생 설악산을 곁에 두고 떠돌았던 이성선 시인은 그런 배낭을 ‘도반(道伴)’이라 했다. 산행은 결국 무게감을 즐겨야 한다. 그 대상이 배낭이던지, 아니면 몸무게가 되었던 무게는 고통이다.

그 고통을 짊어지고 걷다보면 고통도 새처럼 삶이 된다고... 시인은 그렇게 설악산을 떠돌다가 백담사 뜰에 아름다운 시 한편, ‘미시령 노을’을 남겨놓고 몇 년 전 새가되어 이승을 떠났다.

성찰이 되고 참회가 되는 산에선 돌탑도 기도가 된다

가파른 오르막 암릉을 거친 숨소리로 오르니 묘적봉 전망바위다.

손 내밀면 잡힐 듯 도솔봉(1,314m)이 보인다. 장차 부처가 될 보살들이 머물고 있는 일곱 개의 보석으로 지은 궁전, 도솔천에서 차용한 지명이리라.

비로(毘盧)는 가장 높다는 뜻이니 비로봉은 가장 높은 봉우리를 지칭한다. 그 비로봉아래 도솔봉이니 소백의 위엄이 느껴지는 큰 산이다.

누군가 막돌로 쌓아 올린 돌탑이 있는 도솔봉 정상에 서서 산세를 살펴보았다. 멀리 연화봉과 그 아래 희방사계곡이 가늠되고, 죽령 옛길도 띄엄띄엄 토막길로 조망된다. 그 길 아래쪽엔 남한 제일의 십승지로 알려진 천하의 복지, 풍기가 따스한 봄볕아래 졸고 있었다.

단양 쪽 계곡은 남조천이요, 동쪽은 옥녀봉 휴양림이 있는 풍기군 봉현면이다.

도솔봉에서 삼형제봉(1,261m)을 지나 1,286봉까지는 속리산 문장대 북릉과 대야산 북쪽 낭떠러지, 그리고 점봉산 암릉과 함께, 대간 길 중 소문난 험로(險路)로 알려진 구간이다. 길은 발조차 붙이기도 힘든 외길 암릉이요, 천 길 낭떠러지에 구석구석 칼날처럼 숨어있는 얼어붙은 빙판이 오금을 저리게 한다. 대간꾼들의 기록을 보면 이 코스에선 ‘아래를 보지마라’ 했다.

그리고 무엇보다 다리에 힘 있을 때 종주를 시작했다는 것이 그나마 다행이다. 그 힘마저 없었으면 덜덜 떨며 엄두도 못 낼 코스가 될 뻔 했으니... 그런 의미에서 참 다행이다.

대간 종주도 세상일인지라 때로는 사람 힘만으론 안 되고, 어느 정도 운도 따라야 한다는 생각이 들기도 한다.

죽령으로 가는 갈림길이 되는 1,286봉에 도착하니 오후 5시, 산행을 시작한지 벌써 11시간 이 지난 셈이다. 해가 조금은 길어진 느낌이다.

산행을 출발 한 첫 봉우리인 시루봉에서 도솔봉으로 이어지는 오 십 여리나 되는 마루금을 돌아보니, 고개를 돌려서도 한 참을 바라봐야 하는 거리다. 종일 걸어 온 코스가 이렇게 한 곳에서 막힘없이 조망되는 구간도 대간 길에선 유일한 곳이리라.

그 길은 단 한 발자국도 건너뛸 수가 없는, 한 획도 더함이나, 덜함도 없는 정직한 길이다. 길을 걷는다는 것은 발을 땅에 딛고, 떼어 놓는 반복 행위임에도, 그것은 일탈이나 집착이 아닌, 어찌 보면 자신을 돌아 볼 수 있는 성찰(省察)이기도 하지만, 그렇게 치열하게 살아오지 못한 참회(慙悔)가 되는 길이기도 하다.

끝내는 산과 내 몸이 하나가 되어가는 과정이며 (萬物如我一體) 비로소 만물이 나와 더불어 한 뿌리임을 (萬物如我同根) 깨닫는 행위가 되기도 한다. 그런 이유로 산길을 걷는다는 것은 운수행각(雲水行覺)을 떠나는 스님처럼, 깨달음을 얻는 또 다른 방편 일수도 있다.

결국 우주만물은 태어남이 같으니, 살아가는 삶 역시 더불어 살아가라면서 아무런 집착 없이 베풀어야하는(無主相布施), 이타적(利他的) 존재임을 얘기하고 있는 것이리라.

그런즉 사람들아 베풀고, 또 베풀어라. 비우고 내려놓으면 채워진단다.

그러나 애석하게도 죽음만이 그 모든 것을 내려놓게 하고, 움켜진 손을 펴게 한다는 사실이다. 병속의 먹이를 움켜지고 손을 빼내려는 원숭이의 어리석음을 꾸짖던 말이 생각난다. ‘네 손을 펴라-’. 그래야 손을 뺄 수 있다.

넘어가는 해도 지쳤는지 그림자를 길게 길 위에 늘어놓는다.

종일을 길 위에서 서성댔으니 온 몸이 아파온다. 내가 아프니 세상이 아프고... 몸은 더 이상 못가겠다 한다. 그쯤해서 어느덧 죽령이다.

밤이 되면 산들도 그림자로 내려와 쉬고, 나그네도 지팡이를 쉬게 했던 죽령엔 석양도 긴 그림자를 드리우고 옆 걸음으로 들어 와 있었다.

그 그림자조차 반가웠다.

‘고생했습니다-’. ‘수고하셨습니다-’.

언제나 그랬던 것처럼 산행을 마감한 대원들 표정은 언제나 반갑고 웃음은 활달하다. 그리고 그 표정 속엔 형언할 수 없는 뿌듯함이 숨어 있었다.

( 07. 4. 7, )

글/조관형

저작권자 ⓒ 뉴스울산(nunnews.kr) 무단복제-재배포 금지

뉴스울산

뉴스울산