17.길은 직선을 지향한다

( 이화령 - 하늘재 17.3km)

길은 끝없이 직선을 지향하는 속성을 갖고 있다.

마치 살아 움직이는 생물체와도 같다. 높은 곳은 낮추고, 굽은 것은 잘라내서 끝없이 직선을 추구한다. 직선은 속도를 지향한다. 길에서 속도는 뿌리칠 수 없는 유혹이다. 속도의 유혹에 빠진 길에 네 바퀴가 등장하면서 길은 난폭해지기 시작했다는 것이 사회학자들의 공통된 주장이다.

그러나 길은 끝내 세상을 외면하지 못하고, 편리함을 담보로 늘 지리적 위치를 달리해 왔다. 고갯마루에서, 산 중턱으로, 다시 산 아래로, 이젠 땅속까지 길을 내놓았다. 결국 길은 인간의 욕망대로 직선을 도구로 편리함을 얻어낸 셈이다.

그렇다면 뉴욕대 브루스 부에노 데메스키타 교수의 저서 ‘독재자의 핸드북’에서 ‘독재국가 일수록 직선도로가 많았다’는 주장은 어떻게 설명해야 하나.

문경새재(鳥嶺)는 이 땅을 대표하는 고갯마루이다.

신라가 북진을 위해 개척한 하늘재로부터 그 역할을 이어받은 고갯마루다. 조선조 태종 때 일이다. 문경새재의 정점에 위치한 이화령은 한양과 동래를 잇는 가장 빠른 길 위에 있는 큰 고개로 이곳을 넘어서면 중원이다.

그리고 일제는 1903년부터 한반도 지하자원을 조사하겠다면서 조선시대로부터 이어진 우리나라 전통의 지리체계인 ‘대간’과 ‘정맥’이라는 단어 대신, 일제가 주장한 ‘산맥’이라는 단어를 쓰기 시작했다.

그 뿐만 아니라 1925년부터 물자를 속히 운반한다는 핑계로 이화령에 신작로 개설을 시작으로 백두대간 줄기, 예순 세 곳을 끊어 놓은 것이다. 이는 한일합방부터 시작된 이 땅의 명산에 ‘쇠말뚝박기‘처럼 민족정기까지 끊어 버리고자 했던 일제의 음흉한 의도와도 같은 맥락이다.

최근 들어(2012년) 정부에선 끊어진 대간 길을 다시 잇겠다며 이화령에서 첫 복원 기공식을 갖기도 했다. 그나마 다행스런 일이다. 복구가 완료되어 제 모습을 찾는다면 거의 1백여 년 만의 일이 되니, 글쎄 이것도 감격해야 할 일인가. 좀 서글픈 현실이다.

굳이 돌아옴을 기약하지 않는다면 먼 길 떠나기 좋은 계절이다.

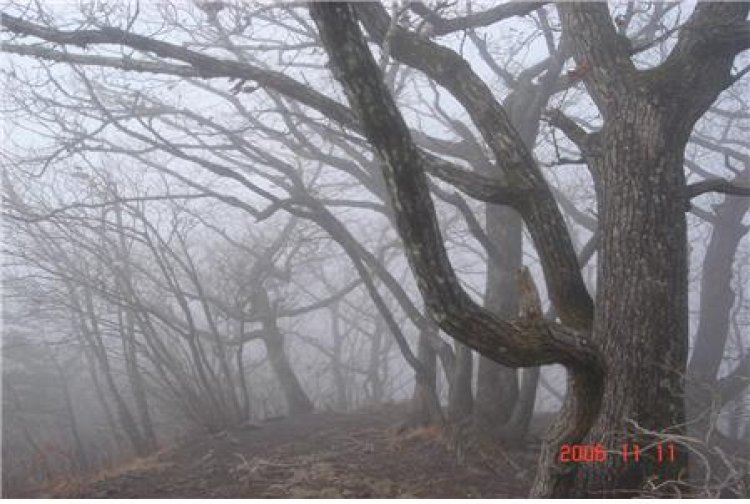

산 아래까지 마중 나온 늦가을 단풍이 그랬고, 고갯마루에서 기다리고 있는 초겨울 산안개도, 다소 옷깃을 여미게 하는 싸늘한 바람도 그러했다. 가을도 이젠 계절의 끝자락이니, 이화령도 단풍으로 치장하고 우릴 기다리고 있는 듯하다.

조봉(671m)을 지나 759m봉까지는 숨고르기가 편한 길이다.

바람도 상쾌한 능선위로 길섶 물푸레나무와 신갈나무가 마치 우리를 반기기라도 하듯 도열 해 있었다. 차가운 바람이 목 줄기를 헤집고 들어온다.

이화령에서 조령산(1,025m)까지는 1시간 남짓, 다시 조령으로 이어지는 능선은 절골을 지나 신선암봉에 이르니 거대한 암벽이 위용을 자랑하고 있다. 그러나 산세가 위험해 보이지는 않았다.

해외 고산원정 훈련장소로 마땅한 암장이 드문 이 지역 바위꾼들이 훈련 했을 법한 바위 같다. 그런 정황들의 증거라도 되듯 정상에는 우리나라 여성 최초로 히말리아 최고봉 에베레스트를 등정한 여성 산악인 지현옥의 추모비와 촛대봉 아래는 후배 산악인일 것 같은 서원대생 추모비도 있다.

그들은 모두 젊은 날, 당시 청주사범대학(현 서원대 전신)재학 중 이곳 바위를 오르며 산악인의 꿈을 키운 것 같다. 특히 지현옥 대장은 93년 여성으로서는 세계에서 3번째로 에베레스트 등정 후, 99년 4월 산행대장으로 대원을 이끌고 다시 찾았던 안나푸르나 하산 길에서 실종되고 말았다.

그리고 우리나라 최초로 에베레스트를 등정한 남자 산악인 고상돈 대장도 이곳 청주(청주대학)출신이다. 그는 77년 9월 에베레스트를 등정하고 불과 2년 후, 북미 매킨리 봉을 오른 다음 하산 길에서 산악인의 꿈을 접어야했다. 모두가 안타까운 죽음이었다.

필자가 대학 재학 시 고상돈 대장의 빈소를 문상했던 기억이 새롭다.

조령산에서 출발한 발길은 바위를 끌안고 돌고, 등지고 매달리고 돌아가길 무려 3시간 여, 영남대로 최고의 고갯마루, 조령(鳥嶺)에 도착했다. 새들도 넘기 힘든 고개라고 알려진, 조선조 5백 년 동안 이 땅의 고갯마루 대명사로 불렸던 큰 고개다.

세종실록지리지에는 초점(草岾), 동국여지승람에는 조령(鳥嶺)이라 기록되어있으니 순우리말로 ‘새(鳥)재’이다. 또 다른 의미로는 ‘억새가 우거진 길’, 하늘재 아래 마골령(麻骨嶺)과 이우리재(伊火嶺)사이 ‘새(新)로 만들었다’하여 새재 로 불렸다.

조선시대 1번 국도였던 영남대로(嶺南大路)는 총 연장은, 약 360km로 한양과 동래를 잇는 최단 코스였다. 그 영남대로에서 조선시대 8목이었던 상주와 충주를 이어주는 곳으로, 가장 험준하고 전략상 중요한 길목이 된 고개가 문경새재다. 그러나 문경새재는 조령에서 문경으로 이어지는 3개의 관문과 가파른 계곡 사이를 개척한 험로 임에도 한양으로 가는 옛길 중, 그 원형이 가장 잘 보존된 곳으로 평가를 받고 있는 곳이기도 하다.

동쪽 맞은편으로는 삼각산을 닮은 경상우도(慶尙右道) 진산(鎭山)인 주흘산과 북쪽으론 마패봉, 신선봉에 이르기까지 문경새재를 둘러싸고, 천험(天險)의 요새가 자연스럽게 이뤄진 계곡 길이다.

산굽이가 오죽 길고 험했으면 ‘문경새재는 웬 고갠고, 구부야 구부구부 눈물이 난다-’ 남도소리 가락이 되기도 했던 고갯길, 그 옛날 한양 천리라, 천 리길의 중심이 된 고개, 전라도 땅은 호강(湖江-錦江의 옛 이름)의 남쪽이니 호남(湖南)이요, 충청도는 호강의 서쪽으로, 동으로는 소백산맥을 경계로, 남쪽은 금강을 끼고, 북쪽으론 안성천을 기준으로 호서(湖西)가 되었다. 그리고 조령(鳥嶺) 남쪽은 고갯마루 남쪽, 영남(嶺南)이라 했으니 하나같이 유서(由緖) 깊은 고갯길이다.

조령산까지는 산길이 가파르게 몸을 일으키는 형국이다.

숨소리가 걸음걸이를 따라가지 못하니 쇳소리가 난다. 지난주 음주 횟수가 잦은가 싶었는데 숨소리로 나타난 것이다. 목과 흉부에서 뭔가 걸리는 듯 쇳소리를 낸다. 때론 산길을 걷는 것조차 힘들 때가 있다.

의학적으로 평소 운동을 해도, 노폐물 중 40%는 배출이 되지 않고 항상 몸에 남아있다고 한다. 그러나 산을 오르면서 깊은 심호흡을 하면 그마저 배출된다하니 산행 후 호흡이 한결 부드러워질 뿐 아니라, 폐와 심장의 기능도 좋아지고, 산행을 끝내고 나면 머리까지 맑아지니, 그 상쾌한 느낌을 몸으로 느껴 본 사람들은 산을 자주 찾게 되었으리라.

조령샘에 올라 목을 축이고 잠시 쉬었다. 모두들 상기된 표정이다. 대부분 사 오 십대 중년들임에도 이십대 청년들처럼 보인다. 얼굴은 살아온 날들을 비춰주는 거울이다. 그러나 오늘은 산을 닮아선지 얼굴은 기쁨이 가득한 호안(好顔)이요, 낙안(樂顔)이다.

발아래로는 문경새재 계곡이 한눈으로 조망된다. 아늑한 느낌이 든다. 어찌 보면 문경새재는 사람이 살만한 길지(吉地)라기 보다, 가파른 협곡으로 둘러싸인 둔세지(遁世地)나 피병지(疲兵地)에 해당되는 곳이었으리라.

신증동국여지승람에 의하면 서기 927년 9월, 후백제 견훤의 침략으로 궁지에 몰린 신라 경애왕은 왕건에 도움을 요청하기에 이르렀다. 계립령(하늘재)을 넘어 온 왕건이 이곳 고모산성 앞에 당도하자, 갑작스런 폭우로 영강이 범람하여 길을 잃고 허둥대는 순간, 웬 토끼 한 마리가 벼랑을 타고 사라지는 것을 쫒아가니, 가파른 낭떠러지로 이어지는 비탈길을 찾게 되었다는, 길이 이른바 ‘토끼비리(兎遷)’로 불리는 문경새재다. (‘비리’는 ‘벼랑’의 경상도 사투리)

문경새재 최고의 전망대 고모산성으로 이어진 계곡의 산허리(岬)를 꿰어(串) 천 길 낭떠러지(遷)위로 길을 냈다는 토끼비리(兎遷)의 다른 이름은 관갑천잔도(岬串遷棧道), 영남대로 옛길 중 가장 험난한 구간으로 알려져 있는 계곡길이다.

그리고 잔도(棧道)라 함은 험한 벼랑에 나무를 선반처럼 내매어 만든 나무사다리 길이요, 천도(遷道)는 하천변 절벽을 파내고 만든 벼랑길이니, 새재 길은 강가 벼랑을 따라 절벽을 깎아 낸 길과 나무로 엮어 만든 험하고 좁은 길이다.

때문에 이곳을 통과하기 위해 영남지역의 인마(人馬)와 수레가 몰려들면 그 옛날에도 병목현상을 빚을 수밖에 없었으니, 점촌읍 유곡역은 ’영남의 인후지지(咽喉之地)’라 하여, 영남대로에서는 매우 중요한 전략적 요충지가 되었다.

계립령(하늘재)이 열린 것은 서기 156년 신라 8대왕 때 일이며, 조령은 태종 원년에 개척되었으니, 문경새재 길은 적어도 이조 500년 동안 이 땅의 백성들이 넘나들던 역사적인 옛길이다.

지금도 고모산성아래 성황당으로 이어지는 ‘꿀떡고개’(선비들이 고갯마루에서 꿀떡을 먹어야 과거에 급제한다는 속설 때문에 붙여진 이름)는 요즘으로 말하면 숨이 턱밑까지 차오른다하는 ‘깔딱고개‘에 해당하는 오르막이다. 누구든지 그 꿀떡고개로 이르는 단단한 바윗길이 짚신으로 반질반질 닳아버린 흔적을 보면, 문경새재가 조선 팔도 고갯길의 대명사가 된 이유를 깨닫게 되리라.

실제로 토끼벼랑을 걸어보면 당나라 시선(詩仙) 이태백(李太白)이 상의산(象宜山)을 하산, 귀향 하던 중 냇가에서 만난 노파가 도끼를 갈아 바늘을 만든다는 마부작침(磨斧作針)의 고사가 생각나는 길이기도 하다. 혹자는 비록 거리는 짧지만 ‘조선의 차마고도(茶馬古道)’로 부르기도 한다.

특히 이곳 새재 천도(遷道)인 제2관문 조곡관 용추는 충주 남쪽 달천 좌안, 삼량진 작천(鵲遷), 양산 황산천과 더불어 영남대로 4대잔도(棧道) 중 가장 험난한 천혜의 요새였으나, 그 역할을 제대로 해내지 못했다. 그런 역사의 애환을 예견이라도 했는지, 영강변에 설치된 진남교반(鎭南橋畔)은 경북팔경중 제1경으로 한 때는 그 풍광을 자랑했으나, 이제 그마저 터널이 뚫리면서 잊혀 진 풍경이 되고 말았다.

선조 25년 4월 왜군이 부산포로 쳐들어오자, 신립(申砬) 장군은 삼도순변사로 8천여 명이나 되는 군사를 이끌고 이진터에 진을 쳤으나, 웬일인지 천험지지(天險之地)인 새재를 포기하고, 허허벌판 탄금대에 배수진(背水陣)을 치는 바람에 조선은 아수라장이 되었고, 장군도 그곳에서 장렬한 최후를 맞이했다.

왜적이 부산포를 들어 온 날은 4월14일이고, 새재를 넘은 것은 26일이다. 불과 열흘 남짓, 관군 대신 허수아비를 세워놓은 새재를 파죽지세로 처 들어 왔을 것이니, 왜군의 사기는 하늘을 찌를 듯 했으리라.

당시 당나라 장수 이여송도 이곳을 지나면서 ‘신립장군은 왜 천험(天險)의 요새를 버렸는가.’ 안타까워했다. 그러나 문경이 고향인 신립장군은 누구보다도 이곳 지형을 잘 알고 있었을 터, 천도(遷道)와 잔도(棧道)가 복합적으로 이어진 새재를 포기한 이유를 사가(史家)들은 추측만 할 뿐, 역사는 이미 야사(野史)가 되어 버렸다.

급조된 민병 8천으론 중과부적(衆寡不敵)이라는 설과, 주 병력이 기마부대인 관계로 협곡에선 절대 불리했을 것이라는 설이 있을 뿐이다. 그 와중에서 신립장군의 꿈에 한 여인이 나타나서 ‘천험만을 믿어선 패할 것입니다, 병사들이 오합지졸(烏合之卒)인 관계로 배수진을 쳐야 죽기를 다해 싸울 것입니다’ 탄금대 배수진을 현몽(現夢)했다.

여인은 오래전에 신립장군이 생명을 구해준 적이 있었건만 ‘장수는 금색(禁色)이 본령(本鈴)이라’, 간절히 애원하던 여인의 청을 물리친 것이 훗날 배수진의 화가 되었다는, 야사(野史)가 전설이 되어 회자(膾炙)될 뿐이다.

문경새재 산들은 날카롭기가 그지없다.

신선봉(937m)과 깃대봉(821m)으로 이어지는 바위산들은 하늘이라도 찌를 기세였고 발아래로는 천 길 낭떠러지이다. 풍광에 눈길을 빼앗기다 로프에 간신히 매달리기도 하고, 암벽에 몸을 비집고 빠져 나오길 몇 번, 923봉을 지나 암봉에 올라서니 건너편 사자봉아래 새재 계곡은 형형색색(形形色色) 단풍으로 잔치를 벌이고 있었다.

가을은 잘 차려진 잔칫집 차림상같은 풍광을 계곡에 펼쳐놓고 쉬었다 가라 한다. 주안상이 준비 되었으니 발걸음만 옮기면 될 텐데...갈 수가 없다. 저 아래 계곡으로 펼쳐놓은 가을의 성찬(盛餐)을 눈으로 즐기라 한다.

임진왜란 후 왜적의 침입을 방비코자 1594년(선조27년)에 제2관문인 조곡관(鳥谷關)-새재에서 가장 먼저 축성 되었으니 조동관(鳥東關) 이라 불리기도 함-축성을 시작으로, 숙종34년(1708년)에는 제1관문인 주흘관(主屹關)과 제3관문인 조령관(鳥嶺關)까지 3중으로 방비를 강화했으나, 애석하게도 제대로 쓰인 적도 없이 힘없는 백성들만 괴롭힌 길목이 된 것이 아닌가 싶다.

조령관 아래서 늦은 점심식사를 하고 나니 몸이 늑장을 피우기 시작한다. 아직도 가야할 길은 10여 km가 남았는데.....

문경과 괴산의 경계지에 세워진 조령관에서 제1관문인 주흘관으로 이어지는 새재 길은 행락객으로 북적댔다. 고즈녁한 가을 햇살아래 펼쳐진 길은 언제보아도 한적한 시골길 느낌이다. 바람조차 상쾌하다. 그러나 식사하면서 마신 반주 탓인지, 몸이 무게가 되어 발걸음을 힘들게 한다. 산에서 배낭보다 더 무거운 것은 몸무게이다. 그나마 참으로 다행스러운 것은 6.5km, 새재길이 아직도 흙길 그대로 보존 되어있다는 점이다.

‘이 고갯길은 절대 포장하지 마시오’

당시 불도저식 국토 개발의 주역이었던 박정희 대통령은 1976년 국무회의에서 이곳 새재 길은 자연 그대로 보존하라며 포장을 금지시켰다. 시대는 갔어도, 그 혜안이 지금 ‘나라 안에서 첫째가는 명품 옛길’을 탄생시킨 것이다.

‘걷는 것도 쉬는 것이다’

새재는 살아가면서 풍광 좋은 길을 만나는 것도 복된 일임을 깨우쳐주고 있다. 누구든 가을이 되면 한번쯤을 세상사 내려놓고 ‘새재 흙길을 한 번 걸어 보라‘ 권하고 싶다. 달 밝은 밤이면 더욱 좋으리니... 그렇게 몸과 길이 하나가 되는 것을 느낄 때, 그 힘들다는 대간 길도 휴식이 됨을 깨닫게 되리라. 새재 길은 1997년도에 문화재(명승32호)로 선정되는 영예를 얻기도 했다.

지금에야 가장 산책하기 좋은 길이 되었지만, 문경새재의 축성방향은 다소 혼란스러운 점이 많다. 분명 새재입구 주흘관 축성방향은 남쪽이고, 조령관은 북쪽을 방어하기위한 축성형태이다.

왜군이 쳐들어 왔을 땐 주흘관에서 그리고 신라가 고구려나 백제를 상대 할 땐 조령관처럼 북쪽 방어를 위한 축성이 당연했으리라. 그러나 축성시기가 임란 전후인 것을 감안하면 대간 길에 있는 북문이나 동문이라는 것은 장정이 훌쩍 뛰어넘어도 될 높이여서 ‘내 여기 있으니 넘지 말거라’ 경고성 축성에 해당되는 성(城)이었으니, 문경새재는 독립적인 방어 축성형태로 볼 수 있다.

마패봉(927M)을 올라 북문과 동문을 넘어 부봉(921M)에 올라서니 해가 서쪽하늘에 한껏 기울었다. 넘어가는 햇살의 기울기래야 힘없는 노인네 모습일터, 기댈 것도 없다. 그냥 발길만 재촉할 뿐이다. 이젠 남은 거리는 십 여리길, 적어도 일몰 전까지 평천재에 도착해야 한다는 산행대장 말에 선두는 앞 봉우리를 빨치산 도주하듯 넘어선다.

오늘 산행거리는 고작 사 십 여리, 비교적 쉬운 코스인데 ... 무릎 통증이 다시 느껴진다. 문경새재 경관이 좋다하니 장군지고 따라 오듯, 그냥 온 신참대원이 자꾸 뒤쳐진다. 점심 때 술을 과하게 마신다 싶었던 대원들은 지쳤는지 말이 없다. 그래도 하늘재 까지는 가야 한다. 그러나 길에서 만난 고난이나 힘듦이 각별한 것은 이 땅에 대한 애틋한 정감을 갖게 한다는 점이다. 산행은 걷기를 마친 후, 그런 느낌이 가슴으로 기억되는 것은, 오로지 길이 갖고 있는 특성 때문이다.

지는 해는 욕심이 없어 아름답고, 짐승도 죽을 때가 되면 모습이 순해진다 했던가. 석양을 등진 나무들이 옷을 벗고 서있는 모습은 그대로 한 폭의 풍경화가 된다. 산도 단풍으로 곱게 치장하고 떠날 준비를 하고 있다.

저 산을 보라. 땅에 발붙이고 사는 자, 함부로 해탈(解脫)을 꿈꾸지 말라한다. 잎을 버린 나무는 저렇게 모두를 주고도 당당하지 않더냐. 무심코 떨어진 낙엽은 만행을 떠나는 수행자의 뒷모습이 아니냐고, 어찌 보면 모든 것을 놓아버린 해탈한 자의 모습이 아니더냐고 묻는다.

그런즉 이것 외에 따로 구하지 말라 했다. 구(求) 또한 고(苦)가 되리니, 가을나무처럼 모두를 버려라, 그렇게 버림으로 한 풍경이 되는 것이 가을 산의 모습이다. 내 삶도 그런 ‘풍경’이 되고 싶다.

산은 이제 길가에 어둠을 뿌려 놓으며 발길을 헛딛게 만든다.

산행이 끝날 때마다 느끼는 것이지만 산에서 맞이하는 일몰은 이상하리만큼 생각을 경건하게 한다는 점이다. 그것은 우리 같은 범인들이 평범한 일상에서 느끼는 또 다른 성찰의 방편이리라.

이승의 고해(苦海)조차 훌훌 털어버리고 새가 되어 날아 갈 수 있는 하늘, 그 하늘로 가는 고갯길, 하늘재이다. 이 땅에서 가장 오래된 고개이니, 그 이름만으로도 아름다운 길이다.

그러나 산은 이제 그만 내려가라 한다. (06. 11.11,)

저작권자 ⓒ 뉴스울산(nunnews.kr) 무단복제-재배포 금지

강민수

강민수